自吸泵的吸程是衡量其从低于泵体位置抽取液体能力的核心参数,直接关系到设备的适用场景和安装布局。许多用户在选型时都会关注“吸程最大能达到多少”,但这个问题的答案并非固定数值,而是受介质特性、泵体结构、安装条件等多重因素影响的动态范围。了解吸程的理论极限与实际表现,才能避免选型失误导致的抽水效率低下或设备损坏。

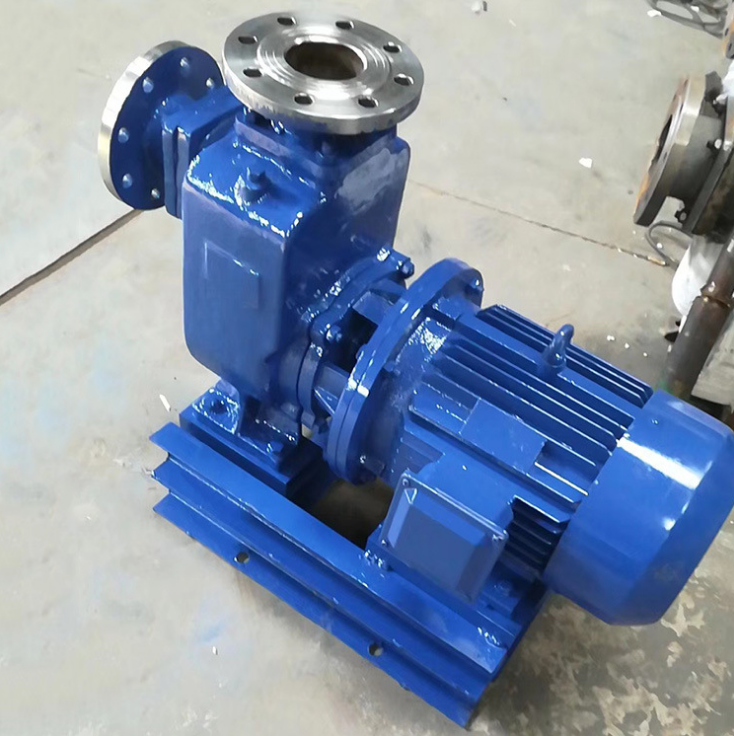

自吸泵的吸程最大是多少?

吸程的理论极限由大气压力决定,这是理解自吸泵能力的基础。在标准大气压(101.3kPa)下,水在20℃时的最大理论吸程约为10.3米——这是大气压能够支撑水柱的高度极限。但自吸泵的实际吸程远低于此数值,因为泵体内部存在水流阻力、汽蚀现象、密封性能等损耗。目前市面上主流的自吸泵产品,实际最大吸程通常在5-8米之间:清水自吸泵的吸程较高(7-8米),污水自吸泵因叶轮结构更复杂,吸程多为5-6米,而输送粘稠介质的自吸泵吸程可能低至3-4米。某品牌3kW清水自吸泵的实测数据显示,其在标准工况下的最大吸程为7.5米,当海拔升高至1000米时,吸程降至6.8米。

自吸泵

介质特性对吸程的影响比想象中更显著。首先是介质密度:输送比水重的液体(如盐水、机油)时,吸程会按密度比例下降,例如密度1.2g/cm³的液体,最大吸程仅为水的83%(约6.2米)。其次是介质温度:水温升高会降低水的饱和蒸汽压,容易引发汽蚀——当水温达到60℃时,自吸泵的实际吸程会比常温时下降20%-30%;而当水温接近沸点(100℃)时,吸程可能骤降至1-2米,甚至完全无法吸水。此外,介质中的固体颗粒或纤维会加剧叶轮磨损,导致泵内泄漏增加,间接降低吸程,例如含5%泥沙的污水会使吸程下降10%-15%。

泵体结构设计是吸程的关键决定因素。自吸泵的吸程与其分离室容积、叶轮形式、密封性能密切相关:分离室容积越大(通常为泵体流量的1.5-2倍),储液量越充足,自吸能力越强;开放式叶轮因流道更宽,吸程略低于闭式叶轮,但抗堵塞性能更好;机械密封的贴合度若下降(如磨损或老化),会导致泵内压力泄漏,吸程每运行1000小时可能下降0.5-1米。某实验数据显示,采用双叶轮设计的自吸泵,吸程比单叶轮泵高15%-20%,但功率消耗增加约10%。

安装条件的细节处理直接影响吸程表现。吸入管路的直径和长度是核心因素:管径过小(如用DN50管连接DN65泵)会导致流速过高(超过3m/s),阻力增大使吸程下降;管路长度每增加10米,吸程可能减少0.5-1米,因此建议吸入管总长不超过20米。管路漏气是吸程骤降的常见原因,即使是0.1mm的缝隙也会导致吸程下降30%以上,安装时需确保法兰垫片完好、螺纹接口缠绕生料带(至少5圈)。此外,吸入管末端的底阀若选型不当(如开启压力过大),会额外消耗吸程,建议选用重力式底阀(开启压力≤0.02MPa)。

提升吸程的实用技巧需结合实际工况。在高海拔地区(如海拔3000米,大气压约70kPa),可选用高吸程专用泵(如加装喷射装置的自吸泵),其吸程比普通泵高2-3米;对于高温介质,可将泵体安装在低于液面的位置(利用位差抵消温度影响),或采用冷却装置降低介质温度(每降温10℃,吸程可提升0.5米)。定期维护能维持吸程稳定:每周清理吸入过滤器(防止堵塞),每月检查机械密封(更换磨损的动环和静环),每季度测量叶轮与泵壳的间隙(超过0.3mm时调整或更换)。某农场通过每季度校准叶轮间隙,使自吸泵的吸程保持在设计值的90%以上,运行3年未出现明显下降。

自吸泵

选型时的吸程预留原则能避免运行风险。实际选用时,应在所需吸程基础上增加10%-20%的余量,例如需要从6米深的井中抽水,应选择7-8米吸程的泵体,而非刚好6米吸程的产品。这是因为实际运行中,介质粘度增加、管路老化、电压波动等因素都会导致吸程衰减,预留余量可确保系统长期稳定运行。同时,需注意吸程与扬程的平衡——同一台自吸泵的吸程越高,其实际扬程会相应降低,例如某型号泵在吸程8米时,扬程比吸程5米时下降约15%。

自吸泵的吸程最大是多少?以上就是三利泵业集团有限公司官网给大家分享了相关的内容。自吸泵的最大吸程是理论极限、设备性能与使用条件共同作用的结果,不存在“绝对最大值”。用户在选型时需结合介质类型、安装高度、管路长度等参数综合计算,而非盲目追求“越高越好”。通过合理选型、规范安装和定期维护,才能让自吸泵的吸程性能得到充分发挥,满足不同场景的抽水需求。对于吸程要求超过8米的特殊工况,建议采用“自吸泵+潜水泵”的组合系统,或直接选用深井泵,避免因过度依赖自吸功能导致设备损坏。